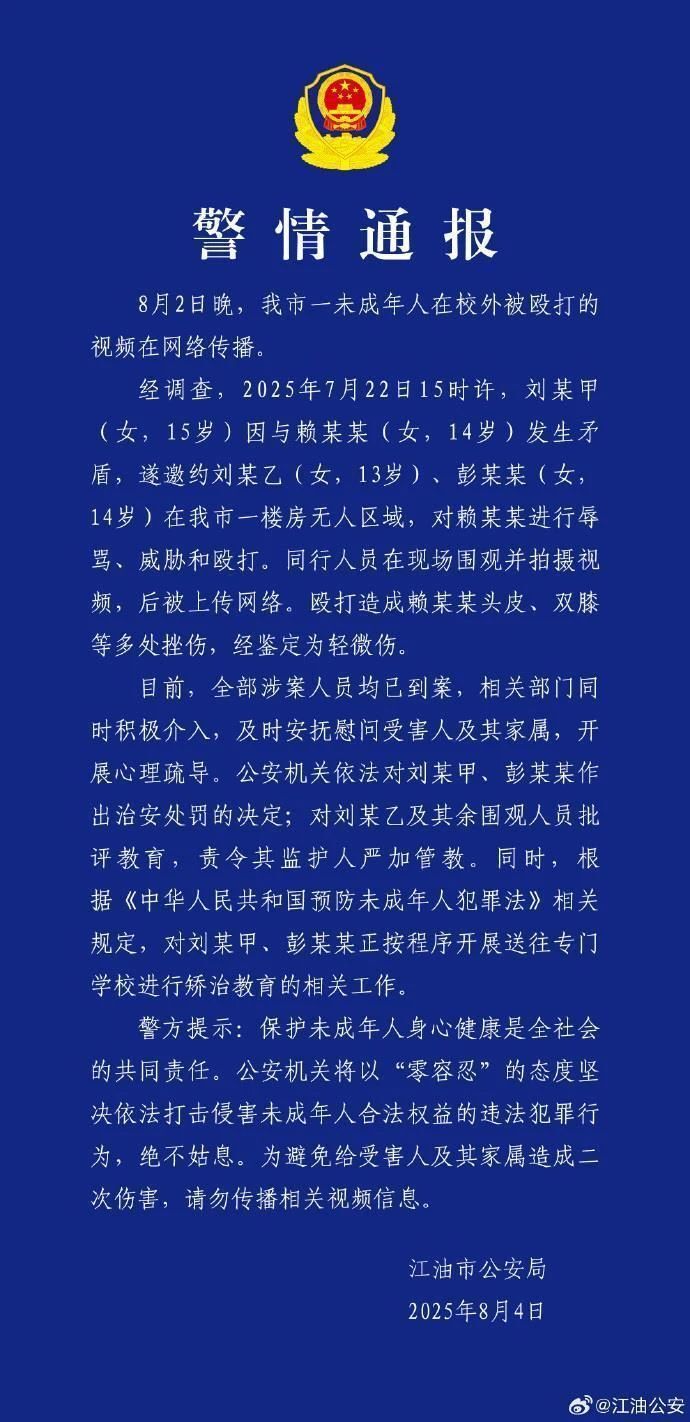

事件发生后,江油市公安局迅速介入调查,并于8月4日发布通报。经查,涉事人员为三名14岁女生和一名13岁女生。其中,刘某甲、彭某某因涉嫌殴打他人已被依法治安处罚,并依照《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第45条的规定,被送至专门学校进行矫治教育。而另一名13岁的参与者刘某乙,因未达到责任年龄,仅被批评教育并责令其监护人严加管教。

这一处理结果,迅速在社会上引发广泛讨论。公众在为警方及时处置点赞的同时,也对现行法律体系下对低龄施暴者的惩戒措施有效性提出了质疑。视频中少女遭受的暴力伤害直观而令人痛心,然而,仅因年龄因素,部分施暴者未能受到与行为严重程度相匹配的惩处,这让许多人感到难以接受。

《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第45条规定,对有严重不良行为的未成年人,经专门教育指导委员会评估同意,教育行政部门会同公安机关可以决定将其送入专门学校接受专门教育。这一规定的初衷,是通过专业的矫治教育,帮助这些未成年人认识错误、改正行为,重新回归正常成长轨道。

更值得关注的是,现行法规在面对低龄施暴者时显得力不从心。13岁的刘某乙仅被批评教育并责令监护人管教,这种处理方式虽然符合法律规定,但在公众看来,难以对施暴者形成有效震慑,也无法充分弥补受害者所遭受的身心创伤。随着社会发展,未成年人的生理和心理成熟年龄普遍提前,部分低龄未成年人对自身行为的性质和后果已有相当认知,而现有法律的责任年龄划分却未能及时适应这一变化。

当前法律体系在应对低龄未成年人暴力犯罪问题上,存在明显的空白和滞后。一方面,对于未达到刑事责任年龄的严重暴力行为,缺乏足够有效的惩戒和矫治手段;另一方面,现有矫治措施的执行标准和效果评估机制尚不完善,难以确保矫治教育的质量和效果。

这一事件为我国未成年人保护法律体系的完善敲响了警钟。在保护未成年人合法权益的同时,如何有效预防和惩治未成年人暴力犯罪,平衡好保护与惩戒的关系,是立法者和社会各界必须面对的重要课题。未来,有必要进一步研究降低刑事责任年龄的可行性,完善专门学校的法律地位和运行机制,加强家庭、学校、社会协同教育,构建更加科学、有效的未成年人犯罪预防和矫治体系。