2017年春天,一座名为雄安的新城破土而生。

设立河北雄安新区,是深入推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署,是千年大计、国家大事。

现今,在这一国家战略的引领下,优化区域高等教育布局也随之成为了重点。

河北省高校数量虽多,但高教资源欠缺,缺乏顶尖高校。而河北,对于好大学的渴望和期许一直存在。

7月26日,首批疏解高校之一的北京科技大学雄安校区第二组团项目正式开工,学校雄安校区进入全面建设阶段。目前,首批疏解至雄安的北京高校都已进入大规模建设阶段,预计到2027年,首批4所高校雄安校区将共同迎新。

北京科技大学雄安校区组团划分示意图

如今,随着在京高校分期分批疏解,雄安新区,正成为高校聚集的一方热土。多所名校正在走进雄安,走进河北,为河北高等教育发展产生莫大助力。

15所北京高校,去雄安

近年来,北京高等教育的格局正在悄然改变。作为北京高校疏解的主要承接方,河北雄安新区将有多所高校拔地而起。据北京日报消息,未来北京地区向雄安疏解高校将达到15所。

作为首批疏解建设的4所大学,北京科技大学,北京林业大学,中国地质大学(北京),北京交通大学的雄安校区建设正有序进行中,4所高校的新校区也预计在2027年迎来它们的第一批学生。

值得注意的是,首批4所疏解高校表示虽“外迁”雄安办学,但并非整体搬迁,而是开启学校“一校两区,协同发展”建设。

除首批疏解至雄安的高校外,不少其他在京高校也加入了迁往雄安的征程。

第二批5所北京疏解高校已开启布局雄安的规划,逐步推进雄安新校区的建设。北京理工大学、北京航空航天大学、中国传媒大学、华北电力大学、北京语言大学的雄安校区均已选址落位,位于雄安新区起步区第一组团北部,目前5所高校正在项目立项阶段,力争2025年内开工建设。

第二批北京疏解高校雄安校区选址均在雄安新区起步区第一组团

第三批6所北京疏解高校目前已有几所来雄安进行过对接,相关落地工作也已逐步展开。

随着一所所疏解高校总体规划方案的确定和校区建设工程的不断推进,雄安新区高等教育建设发展的蓝图也正在一步步走向现实。

双向奔赴

北京高校迁至雄安,亦是对两者发展的双向赋能。

外迁雄安带给首批四所疏解高校的最直接好处,是其办学空间的拓展。

以北京交通大学为例,与原有占地面积近1000亩的北京校区相比,雄安校区面积占地2600亩,是北京校区面积的两倍之多,可以为学校提供更大的办学空间和发展平台。

除了办学空间的扩展,雄安校区的建设也为高校之间的创新发展提供了更多的可能。

“预计到2027年,首批4所北京疏解高校雄安校区将共同迎新。学生有望跨校选课,教师将跨校任教、联合培养研究生,师生共享图书馆、体育馆等公共服务设施。”雄安新区教育局相关负责人介绍。四校协同创新机制的发展下,高校封闭的办学局面被打破,互通之下,学校发挥各自优势,实现共建。

在加速推进校区工程建设的同时,这些高校也在着手进行学科布局,搭建雄安校区未来的学科发展平台。

在北京林业大学雄安校区,世界上规模最大、保存份数最多的林草种质资源设施保存库正在建设,该总库规划收集和长期保存重要林草种质资源180万份。同时,借助雄安校区建设契机,北京林业大学将拓展办学增量、深化、强化协同创新,将雄安校区建成绿色低碳校园新样板、校城融合发展新典范。

国家林草种质资源设施保存库(雄安)效果图

北京理工大学将落地建设空天信息、智能装备、新能源、医工融合、金融管理等战略性新兴交叉学科,与雄安新区全面深化人才培养、科技创新、成果转化等多领域合作。

在京高校的迁入也促进着雄安新区的成长,雄安新区的高教版图迎来巨变。

近年来,在北京非首都功能疏解和河北雄安新区高标准高质量建设中,越来越多北京高校,踏上向外迁移的征程。这意味着,河北雄安,作为北京非首都功能疏解的主要承接方,高教实力随北京高校纷纷落户正得到增强。

与此同时,各个高校也以疏解为契机,努力融入雄安新区这座创新之城。

“高校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的最大交汇点,在服务雄安新区高质量建设中责无旁贷、重任在肩。”北京理工大学校长、中国工程院院士龙腾表示。

2023年9月,由首批四所疏解高校发起的雄安高校协同创新联盟成立,在为雄安新区建设发展注入强大动力的同时,也为各高校发展提供了重大机遇,有力有序推动高校协同创新工作。仰望星空、脚踏实地,雄安高校协同创新联盟以实际行动助力雄安协同创新工作开展。

雄安高校协同创新联盟成立

当前,雄安高端高新产业加速集聚。雄安新区自规划之初便将空天信息产业列为战略性支柱产业。而高校也利用在学科、人才上的优势,源源不断地为雄安新区产业发展注入新鲜力量。

2024年1月,北京邮电大学便与雄安新区签约共建雄安空天信息研究院,表示为更好助力空天信息产业在河北加快发展贡献北邮力量。

在今年前不久结束的第二届雄安未来之城场景汇空天信息创新技术大赛决赛上,北京邮电大学信息与通信工程学院长聘副教授、博士生导师张佳鑫带领团队取得了优异的成绩,他说:“雄安的空天信息产业已经形成了较为完备的产业链,新区还出台了相关产业、人才、创新支持政策。我们非常期待加入雄安蓬勃的空天信息产业生态中。” 他们计划通过高校科技成果转化,在雄安注册公司,推进技术落地应用。

新的腾飞

据《北京统计年鉴》2019年相关数据统计,作为北京中心城区的“城六区”,面积仅占北京市总面积的8%,但常住人口却占了全市的59%。全市超过8成的高校师生集中于此,达到了70.7万人,其中海淀占了60%以上。

截图自《疏解非首都功能背景下高校外迁问题研究》

北京有限的土地资源、高校的持续扩招,师生数量不断增加之下,教学资源、办学空间越来越紧张,成为了制约高教发展的重大因素之一。

“办学空间不足,是多年来困扰学校事业发展的重要因素。”北京交通大学曾在官网文章中指出这一情况;北京林业大学校区校本部只有696亩(含家属区),但截至2023年底,该校在校生人数已超过2.7万人。

2014年以来,北京围绕“四个中心”功能建设,积极推动教育领域“疏整促”工作。

关于北京高校的疏解,另一个主要流向是京郊。

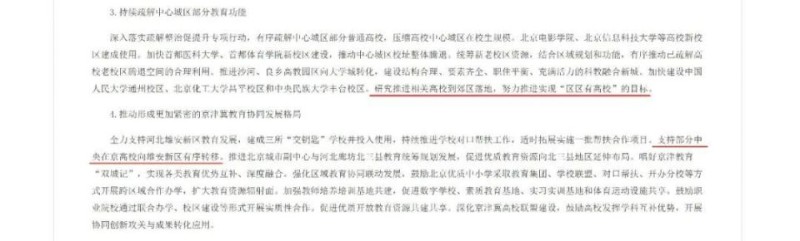

2021年,《北京市“十四五”时期教育改革和发展规划(2021—2025年)》中提出加快首都医科大学、首都体育学院新校区建设,推动中心城区校址整体腾退,研究推进相关高校到郊区落地,努力推进实现“区区有高校”的目标。

《北京市“十四五”时期教育改革和发展规划(2021—2025年)》部分内容

除此之外,天津市教委印发的《天津市教育现代化“十四五”规划》中也提到了“积极对接国家部委、北京市和有关在京高校”。如北京协和医学院天津校区已于2023年9月开工,计划于2026年7月竣工。

在京高校的迁出,一方面可以缓解北京“城六区”的人口高热,另一方面也为高校提供了更大的发展空间。

千年大计,教育先行。

雄安这一所未来之城、高教之城,日新月异、雄姿初显。

在部分外迁于此的北京高校以及其他众多前来合作布局高校的共同推进之下,雄安新区将成为优质高等教育资源的聚集高地,成为教育与城市深度融合的典范。